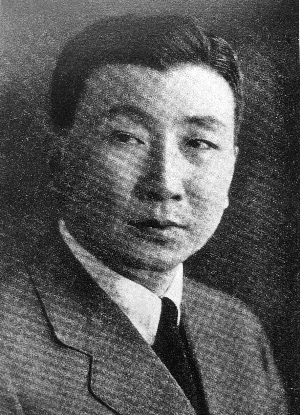

刘鸿生

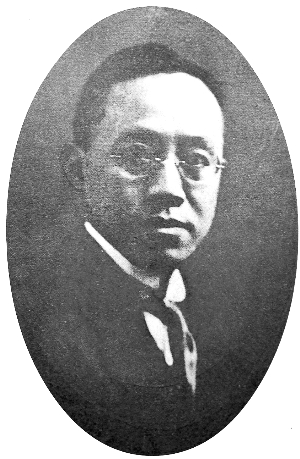

大华保险公司董事长陈光甫

大华保险股份有限公司财险保险单

在中国保险发展史上,民族保险业在二三十年代的迅速崛起是值得大树特树的事件。这一时期保险业的超常规发展全赖民族工商界与银行界资本的注入,上海工业巨擘刘鸿生投资创办大华保险公司就是一个典型的案例。由回眸刘鸿生创办保险公司的经过来诠释其白手起家的创业传奇,亦能折射出那个特殊年代里财富英雄们的奋斗轨迹。

商贾世家生,气节华商初长成

刘鸿生,名克定,祖籍浙江定海,1888年6月14日出生于上海商人家庭。祖父刘维忠在上海宝善街开办过一家名为“丹桂茶园”的戏院。父亲刘贤喜是招商局专营上海至温州航线客轮的总账房,是个理财能手,但如同大多数文人一样,自矜身份,自洁素行,不图污利,不善为己生财,家境只能算小康。刘鸿生6岁入上海第一家新式儿童启蒙教育机构梅溪书院就读。7岁时,家庭遭遇变故,父亲突染疾病撒手人寰了,家道中衰,寡母含辛茹苦抚养他们兄妹四人长大。

作为长子的刘鸿生十分懂事,13岁进圣约翰中学,17岁进圣约翰大学,均获优异成绩,不但可以免交昂贵的学费,而且每月能领到奖学金贴补家用。在大二的时候,他的聪颖好学使他获得出国留学的机会——圣约翰大学美籍校长卜舫济召见刘鸿生,说自己与教会主教对刘鸿生很欣赏,已决定送刘去美国学习神学4年,只有一个条件——要他允诺学成回国后当牧师传教,一切待遇均按外籍讲师标准“月薪150元,还拨给一幢漂亮的带花园的洋房”薪给优厚,对别人来说梦寐以求,满以为这个中国穷学生会感激涕零,满口允诺。谁知刘回答:“要回家与母亲商量商量。”刘鸿生志存高远,最终回绝了这一提议。校长一怒之下,斥他为“上帝的叛徒”,将他从学校除名(直到12年后刘才衣锦还校了,因为捐资建造了一座富丽堂皇的社交馆,创办了圣约翰同学会(梵皇渡俱乐部),圣约翰大学不仅隆重欢迎了这位弃徒,而且授予他“名誉博士”,邀请他任校董,卜校长更是前倨后恭)。他知道,从圣约翰大学辍学,唯有下海谋生了。

刘鸿生先在上海公共租界工部局老闸捕房当教员,教外籍巡捕学上海话,月薪40元。很快又跳槽在租界司法机关做翻译,月薪80元,不但薪水翻番,更重要的是有了接触商界的机会。短短几个月后,他便意识到:要发家致富,最快捷的途径是到外企做买办,可自己两手空空,无依无傍,依靠谁呢?一次偶遇,让刘鸿生发现了捷径,那就是充分利用乡谊。宁波人重乡情,凡是宁波人聚集谋生的地方,几乎都有“四明公所”或“宁波同乡会”。宁波帮在上海非常有实力,宁波旅沪同乡会居全国乡帮之首。仰赖会长周仰山的举荐,刘鸿生获得开平煤矿上海办事处跑街一职。“跑街”是商业行业的“外事人员”,推销,催账,对外联络,实际上就相当于现代营销公关人员。

刚开始跑街,刘鸿生就全部心思用在“煤”和“销”上,他事事留心,处处在意,潜心察访哪些地方用煤,用多少,时间、季节上有什么变化;更用心研究哪些人在购煤上起作用,起多大作用。不出半年,不同地方出产的煤,只要拿起一块,他就可以报出地名、产地、品种和成分,屡试不爽。很快,在上海同行中他就没有对手了。刘鸿生几乎具备了一个商人所需要的各种性格特征:深谙经营之道,世事洞明,人情练达,长袖善舞,审时度势。在商界,19岁的他展现出惊人的商业天赋,凭借灵活的头脑,他独创推销煤炭的一套办法,他化验煤炭的成分比例,分等按需销售;他将上海的煤炭市场扩展到江浙及长江沿岸各码头,他派技术人员上门指导,改进传统烧制方法,用煤替代木柴,培育出砖瓦业、制陶业、石灰业的煤炭需求市场;与人合作开办煤号,建造码头与堆栈,销量激增,21岁时就被提升为开平矿务局买办。

教子有方,热心社会公益

1908年,刘与苏州豪门巨商之女叶素贞,一见钟情,私订终身,叶的父亲叶世恭是鼎鼎大名的燮昌火柴老板,叶素贞要嫁给“穷跑街的”,遭到父兄激烈反对,哥哥暴跳如雷,斥责刘鸿生“癞蛤蟆想吃天鹅肉”。顶着白眼、冲破重重阻力将千金小姐娶进门之时,刘鸿生暗暗发誓,总有一天,我要办一家火柴厂,把老头的火柴厂打败(后来经过10多年的艰难创业,大中华火柴公司成功收购岳父的厂子,还成了业内唯一有实力与瑞典火柴商相抗衡并战而胜之的民族品牌)。

第一次世界大战爆发,刘鸿生利用外国列强忙于战争无暇他顾的有利时机,投资煤号,以租船运销开滦煤炭起家,掘到了第一桶金,并迅速扩张发展,拥有庞大的销售网络、码头堆栈,成立中华码头公司,成为不折不扣的“煤炭大王”。

拥有了雄厚资金,刘对投资方向进行了周密的考虑,扬长避短,将其资本投资于火柴、水泥、毛织等业,陆续创办大中华火柴公司、上海水泥厂、上海章华毛绒纺织公司等名重一时的企业,还投资码头、搪瓷、航运、金融及保险等业。一个企业成功了,赚钱了,再来考虑做有相关性的另外一个行业,从而形成一个完整的产业链。从1920年起到40年代,他投资创办的企业多达60多个,跨20多个行业,刘鸿生的梦想是:把刘氏企业发展成为一个“托拉斯”集团。

刘鸿生曾说,我这一生,最自豪的就是办企业和教育子女。刘鸿生有10个儿子,3个女儿。儿子以“念”字辈行,依次以仁、义、礼、智、孝、悌、忠、信为名,足见他以传统道德育儿的良苦用心。他把这13个子女都送往国外接受最好的教育(4个儿子留美,4个儿子留英,2个儿子留日,3个女儿分别留学美英日),安排他们学习不同的专业,这样做的目的就是为了应对不可测的未来政局,像对待事业的态度一样:“鸡蛋不放在一个篮子里”,“将来不管哪一国的势力来华,我总有我的子女出来应付局面。我将不惜工本让你们学成世界上最有用的学问,回国以后,可以分别负责经营我的企业。”儿女回国后,刘鸿生就把他们都放在底层小职员位置上加以锻炼,逐步委以重任。

刘鸿生热心社会公益事业,当年创办火柴厂,以工代赈,就大量安置逃荒难民。他发明了把糊制火柴盒的工序分包给城乡困难家庭的方法,使他们在闲暇时间,老幼家庭成员都可动手制作,既降低了生产成本,又使这些贫寒家庭获得收益。他常常对慈善赈灾慷慨解囊。年仅30岁已是上海公共租界工部局第一届五华董之一,31岁就被推举为宁波旅沪同乡会会长,并且一做就是17年。他关心桑梓教育事业,1919年捐资建定海公学(今舟山中学)、鸿贞女子中学(后并入定海中学)、定海时疫医院等。

试水保险业,为工商企业保驾护航

刘氏企业集团的蓬勃发展,使刘鸿生的目光转向新兴的保险业。自办自营的众多企业,都在其他保险公司投保了财产险,由于煤栈、火柴厂、煤球公司、毛纺织厂、水泥厂等,均属有高风险的,不得不屈服于保险公司的高费率,每年要支付大笔保险费,肥水外流,于是他想把所属各公司的保险业务集中起来,自设保险公司经营。考虑到保险公司的运营专业性非常强,需要专业的保险人才,刘鸿生便请圣约翰大学同学潘学安(时任友邦人寿副总经理)帮助经营,恰巧潘学安此时正考虑离开友邦自创保险公司,双方一拍即合。鉴于刘氏企业多在上海商业储蓄银行开户往来,刘亦请上海银行总经理陈光甫共同投资经营,陈光甫正欲在金融界扩张,满口应允,极力赞成。

1927年3月19日,大华保险公司在上海正式成立(1928年7月31日领得全国注册局公司注册第三类第161号执照)。资本总额12万元,分1200股,每股100元,一次收足,其中刘鸿生、刘吉生兄弟俩6万元占一半股份。在公司创立会议上,公推陈光甫、刘鸿生、刘吉生、余日章、潘学安五人为董事,陈光甫任董事长,杨敦甫、金宗城为监察人,经刘鸿生推荐,潘学安兼任总经理,陈紫垣任副经理兼会计部主任,王维德任保单部主任,梅梦九任文书部主任。经营水险、火险、意外险,以及信用险、汽车险、兵盗险等业务。总公司设上海宁波路40号上海银行内。先后在南京、宁波、营口设立代理处。虽然公司规模不大,员工只有8人,但由于采取稳健方针,展业运营比较谨慎,每得主顾必与各同业互为分保。大华的优势在于,潘学安原在美商美亚保险公司工作数年,后又担任美商友邦人寿保险公司副总经理,凭借以往的业务关系,可以同伦敦、纽约的外商保险公司签订分保合同,可不受资本限制承揽保险业务,除了自留额外,凭借分保关系,其溢额部分分转出去。因此从大华保险公司诞生之日就依赖于外商保险公司,稳步发展,每年均有盈余。到1936年,大华保险公司依照国民政府颁布的保险业法,将资本由12万增至20万元,以历年滚存盈余充数。

大华成立之初,刘鸿生命令所属企业的财产都交由其承保,但是,到后来越来越少,究其原因,大致有三,其一,企业的运营需要经常用财产或货物作抵押向银行借款,而银行大多数都开设了保险公司,因此,抵押财产只能到贷款银行指定的保险公司去投保。其二,刘氏集团下属企业的负责人想在保险中得到一些好处,当时保险费中均有回扣,在激烈的保险业务竞争中,各保险公司竞相提高回扣比例,导致一些下属企业转向其他保险公司投保。其三,刘鸿生的所属企业,例如火柴厂,危险性较大,大华保险公司为其自身经营稳定性考虑,也不愿意接受承保。

因此,随着经济发展中的竞争愈加激烈,以自保为目的而设立的大华保险公司越来越缺少发展动力,小富即安,在庞大的刘氏企业集团里不显山露水,甚至可以说,大华保险公司的创办与运营,对刘氏企业集团的生存发展并没有什么特别重要的作用。大华一直坚持到1952年1月加入公私合营新丰保险公司,1956年并入公私合营太平保险公司。大华的境遇,映射出民族保险业草创时期经历的艰难困苦。

投资打造工商托拉斯,实业如日中天

20年代后期至30年代中期是刘鸿生创业的全盛时期。1930年,刘鸿生以86万两规银在上海四川中路建造一栋8层高的办公大楼,取名“企业大楼”,二三层是开滦售品处和他的办公室,四层是水泥公司、码头公司、华东煤公司,五楼是大中华火柴公司,六楼是章华毛纺织公司、刘鸿记账房以及刘氏其他中小企业,七楼是保险公司、律师事务所和医务室等,八楼是他自己的公馆。由此可以想见他的雄心勃勃计划:要把所有刘氏企业合并改组为一个托拉斯企业。为了这个目标,他一方面设立企业银行,把产业资本和金融资本联合起来;将“刘鸿记账房”,作为刘氏企业的财务收支中心,居中调度,居高临下指挥他策划中的托拉斯。另一方面,他设立了顾丽江采办处,规定刘氏企业一切物料、机器、材料、设备等的采办,都必须委托这个事务所统一办理。

刘鸿生事业进入巅峰期的标志是1932年受邀“入主招商局”,一时名震全国朝野。

创立于1872年的轮船招商局,是中国近代第一家民族工商企业,也是中国近代洋务运动中最大的经济实体,在半个世纪历史岁月里,相继创办了一批具有重要战略意义的附属企业(其创办的保险招商局、仁济和保险公司是中国民族保险业真正意义上的起点),为中国近代经济以及民族工商业发展作出了重要贡献。但后来暴露出经营落后,管理腐败,贿赂公行等现在传统国企的体制弊端,连年亏损,难于维持。虽然从官办改为“官督商办”再改为“商办”来回折腾几回,虽强调一切按商律办事,但不可避免带有浓厚的封建官僚衙门习气,居然公开推行世袭制,父子承袭,兄弟互替,拉帮结派,中饱私囊,出现了轰动一时的招商局三大腐败案件——汉口分局施氏父子舞弊案、天津麦氏父子舞弊案以及李国杰舞弊案。招商局总管理处总办赵铁桥也因为大刀阔斧改革触犯了既得利益阶层而遇刺身亡。

早在1929年,国民政府工商部长孔祥熙致函刘鸿生,希望他出任招商局总办,考虑到招商局人事关系复杂,各有政治靠山,矛盾多,接手管理是个吃力不讨好的苦差事,刘便以事务纷繁婉辞未就,到1932年,国民政府将招商局收归国营,纳入官僚买办资本体系,很想在实业界中找一位颇孚声望的帅才挂帅,清查整顿。行政院长宋子文与刘是圣约翰大学的前后同学,便再次力邀,刘鸿生几经推辞,终于出任招商局总办,表示“义务任职,不支薪水”,怀着“彻底整理,通盘筹划”的大略,上任履职之始,刘就大胆推行了一系列改革,革故鼎新:裁员减政,调整部门机构设置,将各项开支压缩到最低限度;推动对理事会和监事会的改组,缩小了理事会的职权范围,使总经理较少受理事会的羁绊和掣肘,拥有更多主动权,提高办事效率;施行聘用制度,量才录用,不拘一格,设法延揽有航运、造船或经营管理经验的专业人才,初步改变了招商局过去那种任人唯亲的风气;开辟新航线,扩大轮运业务。在刘鸿生的主持下,这些卓有成效的措施,扭转了历年亏损的局面,长期存在的运力衰减、经济不振的局面有所好转。但他的改革也触犯了一些既得利益者。1936年,交通部改组,刘鸿生辞职。由于刘的公正清廉声誉,时隔12年,即1948年10月,刘鸿生重返招商局,就任董事会董事长,直到次年3月辞职。

主要参考资料:

《中国十买办》(徐矛主编/上海人民出版社/1996年4月第1版)

《刘鸿生企业史料》(上册/上海社会科学院经济研究所/上海人民出版社/1981年)

《大商人》(傅国涌著/中信出版社/2008年)