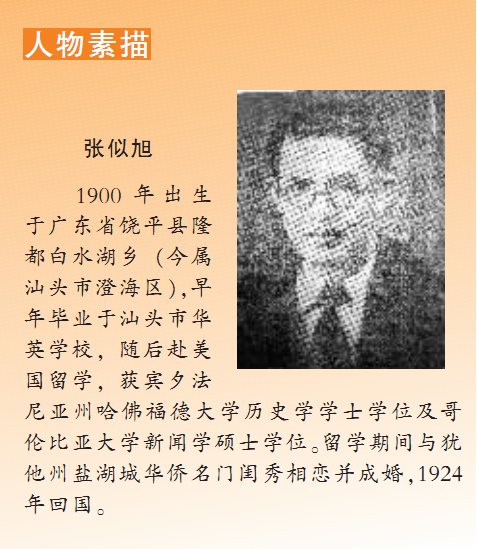

张似旭回国之初先在天津英文《华北星报》任记者、编辑,后出任东吴大学新闻学教授。1927年,任外交部公署驻沪办事处特派员一等秘书,不久兼任上海民国新闻社总编辑。1930年,张似旭出任上海美商《大陆报》编辑主任。1932年,在国民政府外交部任情报司司长,并在5月5日代表南京政府首席谈判代表郭泰祺(因伤入住宏恩医院)前往英国领事署,出席签订《淞沪停战协定》的会议。因对政府的软弱忍让,出卖国家权益的态度深为不满,张似旭对外交官生涯心灰意冷,之后便放弃仕途,把主要精力投入报刊出版业以及寿险事业。

1932年9月,他发起组织中华人寿保险协进社,被七家保险公司代表共同推举为社长。他的寿险宣传举措得到“远东保险大王”史带的青睐,应邀先后出任美商友邦人寿保险公司董事、营业总监、美商《大美晚报》中文版发行人、大美出版公司经理、保华保险公司董事,并在大夏大学商学院兼职任教,讲授保险学课程。“八·一三淞沪抗战”后,他利用上海租界内外国人主办中文报纸不受日军审查的特殊条件,以《大美晚报》作为宣传阵地,高举抗日救国大旗。1938年4月,还邀请原《良友画报》创办人伍联德和赵家璧担任主编,共同创办《大美画报》,扩大影响,直观宣传报道中国军民的抗日战争。1938年6月,他参加了宋庆龄发起组织的“保卫中国同盟”,成为上海分会的领导成员之一,他积极采用“节约救济”、“文化之夜”等活动方式,动员上海市民捐募款项,积极募集大量药品和医疗器械等物资,支援新四军。因为在报刊上谴责汪逆的卖国投敌行径,1940年7月19日,遭日伪特务暗杀,年仅40岁。

张似旭,这是一个与民国时期保险业、新闻业发展息息相关,并引以为荣的名字。作为海归精英,新闻出版界的名流,他同时又是保险业界卓有建树的出版发行人——中华人寿保险协进社社长。张似旭用自己的生命,诠释了一个有良知记者的社会责任;他用短暂而多彩的青春,书写了壮美瑰丽的人生华章,书写了保险人对祖国的忠诚,他的壮烈事迹堪为中国保险业、新闻业界的骄傲。

倡议组建学术社团,出版书刊发蒙启智

现代意义上的保险是19世纪初随着开禁通商从欧美传入中国的,从最初的外商委托洋行代理业务,到设立专门保险机构,再到华商奋起创办民族保险公司,经历了艰难的发展过程。1865年5月上海义和公司保险行成立,标志着中国民族保险业的正式诞生,经过半个世纪的艰辛历程,直到20世纪初,中国民族保险业仍然步履维艰,进展缓慢。业务仍以水火险为主,寿险发展严重滞后。

受欧美经济文化熏陶的张似旭,早已领略欧美保险公司的宏大规模,对欧美寿险业的蓬勃发展赞叹不已,他认为寿险是一种经济互助事业,是保障人民经济生活、维护社会安宁和稳定投资的重要途径,是利国利民的伟业。他认定寿险业是自己的最终职业选择,决定在寿险业领域大展宏图。他主张欲工其事,先利其器,从建立学术社团,推广寿险理念做起。呼吁保险业界应不满于仰人鼻息的现状,筹谋穷则思变,发奋图强。

1932年9月,张似旭倡议发起组建中华人寿保险协进社,得到华安合群保寿、中国、友邦、泰山、四海、宁绍人寿、先施人寿等经营寿险保险公司的积极响应支持。在成立大会上,七家创始成员的保险公司代表一致推举张似旭担任社长。聘用郭佩弦、陈克勤、欧阳婉、沈雷春为编辑。

张似旭尽心竭智,不辱使命,在他的主持下,中华人寿保险协进社在保险学术和保险实务研究及宣传普及方面做了大量的工作,开创性地组织了一系列有益于发展寿险事业的活动。主要有:①举办寿险演讲会。如组织专家分赴圣约翰大学、大夏大学等院校讲台讲演寿险学理,以激发大学生研究寿险的兴趣,引领消费时尚。②配合大学增设寿险科目,如沪江大学、大夏大学等都开设寿险课程,由中华人寿保险协进社派员担任教授。③创办函授学校。中华人寿保险协进社附设有人寿保险函授科,以服务社会为宗旨,由专门学者编写寿险讲义,分送给学员进行自修,遇到疑难问题不能解决时,通过函询讨论解答,鼓励有志于保险事业者自学寿险知识,藉以培养寿险专门人才。④译著新书,并组织印刷保险学术出版物。中华人寿保险协进社定期出版《寿险季刊》、《寿险界》等刊物,编辑出版发行了《人寿保险社会学》、《人寿保险经济学》、《人寿保险招徕学》、《人寿保险推广方法》、《人寿保险概论》、《寿险嘉言集》等6本专著,协助太平保险公司出版发行《保险界》,协助宁绍人寿保险公司出版发行《人寿》等刊物。还在当时各大报刊上开辟定期保险专栏。

张似旭深知普及教育对寿险业发展的重要性,主张必须充分运用报刊传媒手段,营造舆论氛围,大张旗鼓地倡导寿险,宣传人寿保险对国计民生的重要意义,认为只有使更多的国人理解寿险理论,提高全社会对寿险的认识,才能使寿险事业家喻户晓深入人心,自愿参加寿险。为此,张似旭相继在《时事新报》、《中华日报》、《寿险季刊》、《寿险界》、《银行周报》等报刊上发表文章。他慷慨陈词,大声疾呼,把寿险事业的发展提升到事关国计民生的高度,主张要“多设寿险公司,发展寿险事业,聚集全国人民的零星游资,奖励国民的节俭,蔚为国家的富源,国家的宝藏。还以用之于国家的事业,谋人民的福利。”(注1)

在张似旭及中华人寿保险协进社的积极倡导和影响下,国人的寿险理念有了很大的改观,渐渐深入人心,一度扭转了中国学术理论界对保险学术研究不够重视,保险专业书刊不多,以及社会民众漠视保险的状况。民族寿险业藉以有了飞速扩张,进入中国近代以来民族保险业发展最快的时期,这一发展势头直到抗战爆发遭到破坏而被迫中断。

张似旭还积极扶持保险同业组织的群众工作。1938年上半年,中共上海地下党根据上级党的指示,仿照“银联”的形式,秘密发起筹组“上海市保险业业余联谊会”,团结保险职工开展救亡图存的群众运动,得到张似旭的积极响应和支持。由于张似旭在保险业界的崇高声望,“保联”成立时被聘为理事会的名誉理事,在征求会员和筹募经费活动中,他还担任了征求会员委员会的名誉总队长。

首倡保险统计事业,力促编制保险年鉴

在张似旭看来,造成中国保险业落后的另外一个原因,是保险业界尚未建立起系统的调查统计工作,各保险公司的历年营业状况,没有准确的统计资料可资借鉴,因而保险公司各自为政,在业务上盲目竞争,业务水平停滞不前。其结果是大多数民族保险公司朝兴夕废,很难长久。张似旭认为,不建立保险统计工作不足以振兴民族保险业,不依靠科学管理不能够与外商保险公司相抗衡而挽回利权。有鉴于此,张似旭乃有搜集保险业务材料编制年鉴的创议,得到业界有识之士的赞成附和。1934年7月,张似旭以“阐扬保险学理与蒐集业务材料”为宗旨,指定中华人寿保险协进社的年轻编辑沈雷春主持编辑年鉴事宜,并在各方面鼎力支持,勤于指导,初稿出来后为之作序勉励,促成壮举。

经半年的艰辛努力,1935年3月,我国有史以来第一部保险年鉴——1935年《保险年鉴》问世(由中华人寿保险协进社出版发行),开创了中国保险发展史的先河。张似旭在序言中客观评价云:“虽不能尽善尽美,然在我国保险业中,尚属不可多得之参考材料。盖保险与国民之关系已日益深切,保险年鉴之披露,实足以增进国民对于保险业之了解与信赖”。(注2)

1935年《保险年鉴》全书共分四篇,上篇为保险概论,中篇介绍了世界各国保险概况,下篇为中国保险业概况,附篇刊载保险法规条款、保险契约、保险同业公会章程、保险公司章程以及保险书刊论著等内容。全书较完备地汇辑了中外保险公司的业务纪实,对全国中外保险公司的设立、注册年月、年限、资本、董事、监察、总分公司所在地及职员姓名,代理处所在地及代理人姓名,资产负债、损益状况等,均有详实记载。这种规模宏大的系统史籍,概览了当时中外保险业的全貌,不仅在当时被誉为“保险界的向导、被保险人的顾问和研究保险学者的津梁”,而且为业界后继者留下了一笔宝贵的财富。

以我们今天的观点看来,编制出版保险年鉴的创举,既可系统总结行业成败经验,为业界管理者经营决策提供科学借鉴,是必需的历史文献资料工具书,同时也可着眼于未来,为社会各界了解保险提供一面“窗口”,可以借机弘扬先进的行业文化,重塑良好行业形象,是赢得公众信赖与支持所不可或缺的。

在沈雷春、曹鹏等人的不断努力下,《中国保险年鉴》自1935年至1938年,先后出版4册。这是中国保险史上值得浓墨重笔大书特书的一笔。

以笔为武器,力主抗日,争取民主

张似旭办报刊,始终坚持“对外争取国家独立,驱逐敌寇;对内督促政治民主,严惩贪污”的宗旨,立场坚定,态度公正,为民众所称道。早在1933年夏天就与王造时(“抗日七君子”之一)共同导演过一场精彩绝伦的好戏——公开刊登绝密暗杀名单的“勾魂单事件”。

1932年12月,宋庆龄、蔡元培、鲁迅、杨杏佛、王造时等人发起中国民权保障同盟会,开展谴责法西斯、宣传抗日救亡,反对蒋氏独裁,积极营救进步人士等一系列活动,张似旭利用《大美晚报》积极予以报道。但中国民权保障同盟会仅存在了半年便被国民党当局诬蔑为“非法组织”取缔了。民保同盟未做理会,仍旧与当局做着针锋相对的斗争。在这种情况下,当局开始使用其一贯的流氓伎俩,让以暗杀为主业的特务组织蓝衣社出头,开始进行有预谋的暗杀活动。1933年6月,杨杏佛总干事首先被蓝衣社特务暗杀于上海街头。上海的空气立刻变得紧张起来,一时间阴云密布、人心惶惶。王造时确信暗杀杨杏佛只是一个开始,蓝衣社绝不会只针对杨杏佛一个人,后面应该还有一大批人,而这些人无疑都是对国民党当局不利的爱国人士。坐以待毙肯定不是办法,这只会眼睁睁看着更多的有志之士遇害。自己一家老小都在上海,逃跑反而会助长反动派的嚣张气焰。王造时考虑再三,决定主动出击,走在暗杀前面,变被动为主动。他找张似旭协商:能否走一步险棋,把蓝衣社可能暗杀的人列份名单通过报刊公布出来,来一个釜底抽薪。

张似旭虽对国民党当局的倒行逆施很不满,但如果公布这样一份暗杀名单,无疑要冒极大的风险,丢饭碗不说,还可能惹来杀身之祸。他犹豫再三,最后还是正义战胜了恐惧,他毅然将这份名单同时在发行量和影响力极大的《大美晚报》中英文版首要位置作了刊登。这份事关生死的绝密“勾魂单”一经面世,无异于一枚重磅炸弹引爆于当空,无疑是对暗杀组织的莫大讽刺。一时间舆论哗然,举国震惊。当局自以为天衣无缝的阴谋,就像被剥光了衣服,置身于光天化日之下,其尴尬程度可以想象。各家报刊纷纷转载,发表评论,闹得沸沸扬扬。迫于舆论和社会的双重压力,时任上海市长吴铁城,不得不召集社会及媒体人士公开发表谈话进行搪塞。蓝衣社精心策划的暗杀行动也不得不就此罢手。王造时与张似旭的惊天壮举可谓有胆有识,他们巧妙利用了公众舆论的监督功效,既挽救了爱国志士又让国民党下不来台,可谓一石二鸟。

不畏强权,为抗日救亡事业捐躯

抗战爆发,上海既是血与火的军事战场,又是笔与纸的文化战场。在这个文化战场上,张似旭主编的《大美晚报》独树一帜,以编辑报道抗日信息和言论著称。

1937年11月,日军侵占上海,同时接管设在公共租界里的国民党的新闻检查所,宣布所有的中国报纸都得接受检查,上海沦为“孤岛”。《大美晚报》是美商在华创办的报纸(同时出中英文两种版本),因为注册在美国,成为不接受日军新闻检查的两家中文报纸之一,实际上成为宣传抗战的重要论坛。张似旭作为中文版发行人和出版公司经理,为了扩大受众,在更广泛的范围内宣传抗日,同年12月1日,《大美日报》社又发刊中文《大美晚报晨刊》,一日两刊,“迅捷敏快”地揭露日本的侵略暴行,积极报道抗日救亡活动,给予民众以抗日的信心和勇气(至今《大美晚报》登载的关于日军杀人比赛的报道还收藏在南京大屠杀纪念馆里)。1938年,为扩大影响,他又创办《大美画报》,邀请原《良友画报》创办人伍联德和赵家璧担任主编,图文并茂,直观报道抗日战争,宣传抗日民主根据地和八路军、新四军。《大美晚报》的抗日立场使日军、汉奸如芒刺在背,怀忿于心。

1939年夏,汪精卫到上海后开展了所谓“和平运动”,他的卖国投敌的活动,受到上海舆论界的一致谴责,其中以《大美晚报》尤为突出。像正在展播的红色谍战剧《旗袍》剧情一样,“76号”奉日本主子之命,先派人去疏通收买,报纸却骂得更凶。丁默邨与李士群一看软的不行,改用硬的,便令吴世宝派人去打砸《大美晚报》报馆,企图打一儆百,压制舆论。偏偏又错打了在爱多亚路(今延安东路)上的《中美日报》馆,而《大美晚报》则骂之依然。“76号”特务曾先后两次冲砸《大美晚报》馆,炸毁报馆排字房及打死打伤排字工人各1人。为了防备日伪特务的武装袭击,报馆加强了防卫措施。大门装上铁门,门首堆了沙袋,在各层楼梯入口处也都装上铁闩。来访客人必先填单,由被访者同意后,才引入会客室会晤。

经此磨难,张似旭仍坚持真理,不改初衷,在《大美晚报》上更加严厉地揭露谴责日伪丑行,“76号”于是把对付报馆的办法,改为对人,先附寄子弹两粒给张似旭相威胁,但张似旭并未在恐吓下退缩,而是义正辞严地在报上正面答复,断然拒绝。

1940年7月1日,汪精卫傀儡政府发布对上海83名抗日爱国人士的通缉令,张似旭名列“通缉令”之中,亲友和同事们一再劝他迅速离沪暂避,他却不以为然,“转惓惓以同人之安危为念,而不欲独善其身”,照常坚守岗位,表现出凛然的爱国正气与不屈不挠的斗争精神。他知道“76号”不会轻易放过他,原来喜欢步行上班的他改乘了汽车。他每天自己驾驶着小汽车上、下班,又特地向工部局警务处雇请保镖一名以防万一。后来,为万全之计,他索性搬到报社去住。这样过了一段时间倒也相安无事,他也渐渐放松了戒备。就在他刚刚辞退保镖不久,即于1940年7月19日下午遇刺。当时报刊对遇刺经过作了深入报道:张似旭公毕驱车至静安寺路今南京西路72号起士林咖啡馆,登上二楼拣了临窗座位悠然小憩,边喝咖啡,边阅《大美晚报》,大约16时30分左右,突有暴徒两人急步登楼,一言不发拔出手枪猛射,张似旭身中五弹倒地,血流涓涓默然捐躯殉难,血案传出,震惊“孤岛”。

凶手是谁?不言自明。张似旭是列名于汪精卫“通缉令”而第一个被打死的新闻工作者(这一时期惨遭日本特务和汉奸枪杀的还有《大美晚报》同仁程振章、朱惺公、李骏英等)。关于葬礼情形,时报是这样叙述的:“张氏慷慨殉难后,党国俊彦,中外人士,莫不同声哀悼,其遗体业于23日晨七时,由万国殡仪馆移至贝当路美国教堂,于九时举行庄严肃穆之大敛仪式,然后送虹桥公墓下殡,万方同吊,举国震悼,张氏身后哀荣,当可随其贞勇精神,含笑九泉矣。”(注3)追思礼拜仪式,有中外人士600余人参加,成为公众关注的焦点。

日伪制造的这一桩桩暗杀新闻界爱国人士的血案,虽一时钳制了舆论,但却激起了中国人民对侵略者与汉奸卖国贼更大的义愤和仇恨。“防民之口,甚于防川”,用手枪和刺刀维持的政权,总是不能长久的。著名学者郑振铎悲愤于张似旭以及沪江大学校长刘湛恩的被暗杀,在任教的国立暨南大学里议决“课照常进行,只要看到一个日本兵,或是一面日本旗经过校门,就立即停课。”——不忘国耻,绝不在日本人的铁蹄下教书育人。郑先生也差点遭到暗算,他镇定地结束了“最后一课”,暨南大学随即关闭。这些有骨气的文化名流所表现的崇高爱国之情、报国之志教育了千百个后来者!

【注释】:

注1:摘自张似旭《人寿保险与国家经济的发展》,刊《银行周报》1933年第39期上

注2:沈雷春《保险年鉴》1935年序第2页(中华人寿保险协进会出版)

注3:摘自对“张似旭遇害事件”的报纸报道

【主要参考资料】:

沈雷春:《保险年鉴》(中华人寿保险协进会出版)1935年

沈雷春 曹鹏:《中国保险年鉴》(中国保险年鉴社出版)1936年